大城賢研究室へようこそ。

2025年1月18日 広島に原爆が投下されてから今年で80年を迎えます。原爆は、一瞬にして多くの命を奪いました。しかし、命を奪われたのは人間だけではありません。動物や植物を含むあらゆる生命が灰となりました。それでも、傷つきながらも生き残ったものもあります。その一つが、被爆したピアノです。この度、アミークスでは広島からこの「被爆ピアノ」を迎え、「平和コンサート」を開催しました。私は8年生の修学旅行の引率のため参加できませんでしたが、実施担当の先生から当日のビデオを送っていただき、何度も視聴しました。戦争で傷だらけになったピアノの音色は、80年前の原爆の悲劇を思い起こさせるとともに、そのピアノがいまだに奏でる美しい音楽に耳を傾けられる「今」への感謝の念を抱かせてくれました。アミークスには、多国籍の教員と児童生徒が集い、かつて戦場となった沖縄の地で学んでいます。学校としても平和教育を大切にしており、今回の「被爆ピアノコンサート」は平和の尊さについて考える貴重な機会となりました。コンサート後、当日の司会を務めた生徒から、担当教員に次のようなメールが届きました。原文のまま紹介します。

2025年1月16日 昨日は1日中、香港ディズニーランドで過ごしました。香港ディズニーランドにはバックヤードツアーがあって普段見られないような衣装部屋やキャスト達のロッカールームなどを見学できます。加えて、ディズニーランドで働くためにはどのような資質能力などが必要かなどをゲームを通して教えてくれました。これは、ディズニーランドだけでなく、将来の仕事を選ぶための考え方などの内容を含んでいました。全て英語での説明でしたがアミークスの子供達はよく理解してクイズなどにも即座に答えていました。さすがですね。私には聞き取れない部分もありました。今日はこれから帰国します。那覇行きの便に搭乗しました。

2025年1月15日 昨日は午前中に香港のインターナショナルスクールと交流会をしました。英国植民地時代に出来た学校のようで図書館は古い建物をそのまま使っていました。英国の雰囲気がありました。午後は香港の大学生との自由交流でした。グループに分かれていろんな場所に行ったようです。4時間ぐらいの自由交流でしたが、別れる時はみんな寂しそうでした。香港湾に浮かぶ観光船を見ながらバスへ向かいました。なぜか生徒達はいつもよりは静かでした。多感な青少年期に文化や言語の異なる同世代の子ども達の交流はとても貴重な経験になったと思います。

2025年1月13日 まさか、この齢になって中学生と一緒に修学旅行に行くとは思いませんでした。昨日から香港に来ています。香港は東西の文化が混じり合っていると聞いていましたが、私は古いものと新しいものも混じり合っていると感じました。中学生は私にとっては孫のようなもの。時々、先生方に怒られたりしていますが、私には可愛くて仕方ありません。

2025年1月5日 年末から風邪をひいて、文字通りの「寝正月」でしたが、昨日から起きられるようになりました。昨日は退職してからピアノを習い始めた友人の発表会に行き、今日は那覇市文化協会が主催する「第九」を聴きに行きました♪昨日も今日も感動しました。明日から学校が始まります![]() 頑張ろう!

頑張ろう!

2024年12月28日 妻に誘われてナハートで開催された沖縄国際音楽祭に行きました。メインは琉球交響楽団の「第九」。私は音楽のことは何もわかりませんが、とにかく「凄い!」ということだけはわかりました。しばらく琉球交響楽団を追っかけたいと思います。

2024年12月5日 今朝は、いつものように7時30分ごろに学校の校門まで歩き、児童の登校を待っていました。ところが、待てども待てども誰も登校してきません。不思議に思っていると、事務室の方から電話があり、「今日は保護者面談のため児童は登校しない日です」と教えていただきました。もちろんそのことは知っていたはずですが、習慣とは本当に恐ろしいものですね(笑)。無意識のうちに、いつも通り校門に向かってしまいました。

2024年11月30日 沖縄アミークス小学校で「パフォーマンスデイ」が開催されました。午前の部では1年生、3年生、5年生が発表を行い、午後の部では2年生、4年生、6年生が合唱を披露しました。1年生の「はらぺこあおむし」では、児童たちが繰り返し親しんできたストーリーを生き生きと表現し、可愛らしい演技に思わず頬が緩みっぱなしでした。3年生の「シーサーとマーライオン」では、小さなシーサーがシンガポールのマーライオンに会いに行くという創造性豊かな物語が展開され、心温まる内容に感動しました。5年生の「ブラジル移民」では、沖縄の移民の歴史に触れながら、沖縄の人々のルーツや世界とのつながりを学ぶことができました。5年生の迫真の演技も素晴らしく、感動を誘いました。午後の部はアミークス合唱団の発表からスタート。2年生、4年生、6年生がそれぞれの合唱を披露し、美しいハーモニーと力強い歌声が会場を包みました。アミークスは「英語イマージョンスクール」として知られていますが、午前・午後の発表を通じて、まるで「アクターズスクール」のようなクオリティを感じました。しかし、それこそがアミークスの特色です。児童たちは、高いレベルのパフォーマンスを目指す中で、相手を尊重すること、協力すること、創造の喜び、表現の楽しさを体験していたと思います。観客を感動させたことで、自分の力に自信を持つことができた児童もいたことでしょう。また、みんなと声を合わせた合唱は、音楽の素晴らしさを体感させ、豊かな感性を育む場となったと確信しています。これらは、アミークスの教育理念にも通じるものです。手前味噌ではありますが、児童達を指導したアミークスの先生方も児童に負けず劣らず(笑)創造力や発想力に溢れていると感じました。舞台づくりや映像、音楽、小道具に至るまで、多くの工夫が凝らされていました。これからも児童たちが自分の個性を最大限に発揮し、人生という舞台で素晴らしいパフォーマンスを披露できるよう、アミークスの教職員一丸となって日々の教育活動に邁進していきたいと思います。

2024年11月25日 本日より、沖縄アミークス9年生によるパーソナルプロジェクトの発表会が始まりました。生徒たちは自ら選んだトピックについて研究し、その成果を発表します。形式としては、学会で行われるポスターセッションに近い雰囲気です。

2024年11月1日 生徒が幸せになる学校

沖縄アミークスでは、図書館司書の先生が月に一度、新聞に掲載された児童生徒の活躍をまとめて全教職員に配信してくださいます。普段なかなか新聞をゆっくり読む時間がない私にとって、見逃している記事も多く、配信は大変ありがたいものです。

2024年10月26日 本日はアミークスインターナショナル中学校オリンピック(運動会)が開催されました。今年4月にアミークスに赴任した私にとっては、初めてのJHスクールオリンピックです。アミークスオリンピックの特徴として、7年生から9年生までのクラスを解体し、新たに4つのチーム(赤、緑、青、黄)に編成し、さまざまな競技で競い合うことです。

2024年9月15日 今日はカラフルフェスタが那覇文化芸術劇場で開催されました。メインはカラフルコーラス沖縄合唱団のミニコンサートでした。カラフルコーラス沖縄合唱団は声で歌う「声隊」と手話で歌う「サイン隊」からできているインクルーシブ合唱団です。アミークスの子ども達が数名「声隊」で参加していましたので聴きに行きました。障害のある子どもも障害のない子どもも、どちらも輝くほどの笑顔でした。手話でコミュニケーションをとっているアミークスのこどもたちは本当に素敵でした![]()

2024年9月13日 今朝も早朝(6:59)に、友人から新聞記事が送られてきました。私は琉球新報をとっていないのでアミークスの記事があるとこの友人からの新聞記事が第一報となります。シニアチームはもうアミークスの生徒ではないのにチーム名をアミークスにしようと決めたそうです。大会でもアミークスのTシャツを着たそうです。私はその話を聞いてウルウルしました。世界大会も頑張って欲しいです。

2024年9月12日 私の友人から琉球新報の記事が朝一で送られてきました。一つは本校の卒業生が世界トップレベルのインペリアル・カレッジ・ロンドンに入学することになったこと、もう一つは本校の中学3年生が全国かるた大会で3位になったという記事です。私は、アミークスが、高い英語力を共通に身に付け、その上で、それぞれの個性・得意分野を最大限に伸ばすことができる場所になって欲しいと願っています。高校も成績が良いからといって勧められた高校に行くのではなく、自分が本当にやりたいことを考えて選ぶことができるように勧めてきました。「かるた部がある高校を目指したい・・・」という生徒の言葉に校長としてはとても嬉しい気持ちになりました。ちなみに本日は本校の公開授業研究会があります。先生も児童も、のびのびと(笑)授業に取り組んでいる姿を多くの方に観てもらいたいです。

2024年8月11日 夜中に通り過ぎた東京ドームが忘れられず、今日のお昼に再訪しました。東京ドームには野球殿堂があります。長島茂雄さんと一緒に記念撮影をしました。ジャイアンツに夢中だった少年時代が甦ってきました。

2024年8月10日 東京ドームには来たことがありませんでした。昨夜は野球もライブもなかったのですが、東京ドームに行きました。久しぶりにに会う仲間との飲み会の後だったので、頭も目も霞んでいましたが、長島茂雄さんと王貞治さんの巨大ポスターがはっきり見えました。私の世代はほぼ100%(笑)、巨人ファン。この二人は私にとっては今でもSo special ![]()

2024年8月5日 北海道旅行の最後の朝は支笏湖湖畔の秘境の宿で目が覚めました。外は涼しくて沖縄の秋(冬?)の感じでした。ホテルからの送迎バスの運転手が沖縄の北部の出身でびっくりしました。しかも私の故郷と近い!ドル時代の沖縄の話題で盛り上がりました。

2024年8月4日 北海道三日目は洞爺湖の爽やかな朝風からはじまりました。活火山の昭和新山を隣の有珠山山頂から眺めました。地球岬を回って最後は国立アイヌ民族博物館へ。アイヌの文化と言語はぜひ継承して欲しいとあらためて思いました。今回の旅行の最大のオマケは苫小牧に在住の旧友を突然訪れて奥様共々一緒に食事をした事でした。本当にご迷惑をおかけしました。

2024年8月3日 15年以上も毎年一緒に旅行をしている神戸の友人達と、今年も北海道に来ました。「三大がっかり」の時計塔、いつ来ても絵になる小樽運河、そして外国人が一番多いニセコ町を始めて訪れました。羊蹄山はいつか登りたいと思います。

2024年8月2日 朝、札幌のホテルから見えた山に登ろうと思い調べてみたら藻岩山。登山道もあるらしい。しかし、駅から登山道まで歩いたら疲れてしまいました![]() 結局ロープウェイで山頂まで行きました。藻岩山の標高は531メートル。去年、必死になって登った沖縄の嘉津宇岳とほぼ同じ高さです♪

結局ロープウェイで山頂まで行きました。藻岩山の標高は531メートル。去年、必死になって登った沖縄の嘉津宇岳とほぼ同じ高さです♪

2024年7月25日 本日は「うるま市少年の主張大会」がありました。アミークス中学校の3年生も出場するので私も聴きにいきました。彼女は、障害を持った兄との生活を通して、様々な不便に直面した経験を語り、様々な境遇の人たちが共に歩む社会を創ろうと訴えました。私は涙をこらえるのに必死でした。そして審査結果の発表。最優秀賞に輝きました![]()

2024年7月25日 沖縄アミークスインターナショナルも夏休みに入りました。今週は先生方が自分の得意分野を他の先生方に伝える校内研修が行われています。評価やICT、スーパーコミュニケーション術などテーマもいろいろです。私はぼーっと過ごしているのですが、生徒はそれぞれの分野で活躍しています。なんと2年生の正木くん、自由形で2冠!私もぼーっとしてはいられないと思いました(笑)

2024年5月16日 沖縄アミークスインターナショナルで勤めるようになって、毎朝、交通指導を兼ねて校門前で児童と挨拶を交わしています。今朝は、一人の児童が、Mr. Oshiroと声をかけてきて、一枚の案内状を渡してくれました。良く見ると、それは「児童本人の展示会」の案内でした!びっくりするやら、驚くやら!しかも展示会は沖縄県立博物館・美術館です。私はぜひ彼の絵を見に行きたいと思います。

2024年4月27日 沖縄アミークスインターナショナルは7割ぐらいの児童がスクールバスで登校しますが,保護者の車で送られてくる児童もいます。特に一年生の保護者は,横断歩道のところまで児童と一緒に歩いてきて,我が子の姿が校門の影に消えていくまで,ずっと見続けています。「学校は大切なお子さんを預かっているのだ」と毎朝思いを新たにしています。昨日は,1年生の児童と,その妹(3歳ぐらい)が母親に連れられて横断歩道のところまで来ました。ところが妹が1年生のお兄ちゃんの手を離さなくて泣いているのです。1年生のお兄ちゃんも必死に涙をこらえているようで,妹の手を振り払って駆け上がっていきました。私ももらい泣きしそうで,「もう少し大きくなったらアミークスに来てね・・・」というのが精いっぱいでした。朝の校門は辛い別れの場所でもあります。

2024年4月25日 沖縄アミークスインターナショナルでは中学校のプロジェクトで『サンマデモクラシー』(山里孫存著)のミュージカル化が進んでいます。これは、アメリカ占領下の沖縄で、沖縄の魚屋のオバーが起こした裁判がきっかけとなり、自治権をかけて統治者アメリカに挑んだ沖縄の人々の話です。いろいろな国からアミークスに来ている先生方と様々な観点から作品を議論してきました。著者の山里さんからは、『サンマデモクラシー』のタイトルを使うことも許可していただきました。Amicus Presents; Sanma Democracy. ぜひ、会場に足を運んでください!お待ちしています(英語での上演です![]() 掲載のポスターは生徒の作品です

掲載のポスターは生徒の作品です![]() )

)

2024年4月16日 アミークスインターナショナルでも新学年が始まり元気な子供たちの声が校庭に溢れています。スクールバスで学校へ来る児童も多く、朝は交通指導も兼ねてゲート前で児童生徒と朝の挨拶を交わしています。多くの子どもたちが声をかけてくれます。昨日はいつも声をかけてくる児童から”Do you remember my name?” と聞かれたのですが、その子の名前を憶えていたので良かったです![]() 今朝は、「新しい校長先生のために作ってきた・・・」(これも早口の英語でした!)と言って私に紙で作った「ペガサス」をプレゼントしてくれました。児童なりに新しい校長先生のことを気遣い、勇気づけたかったのでしょう。心やさしい児童の言葉に私は泣きそうになりました。早速、校長室のデスクに飾りました。この子たちのために頑張ろうと思いました

今朝は、「新しい校長先生のために作ってきた・・・」(これも早口の英語でした!)と言って私に紙で作った「ペガサス」をプレゼントしてくれました。児童なりに新しい校長先生のことを気遣い、勇気づけたかったのでしょう。心やさしい児童の言葉に私は泣きそうになりました。早速、校長室のデスクに飾りました。この子たちのために頑張ろうと思いました![]()

2024年4月6日 どこの学校でも新年度の最初の1週間は同じだと思いますが,私にとっても沖縄アミークスでの1週間は「怒涛の1週間」でした。私の校長室のネームプレートの下には「Diverse, Inclusive, Accepting, Welcoming, Safe Space for Everyone」と書かれていました。前校長が残していったものです。私も前校長の意志を引き継ぎ,校長室を Safe Space for Everyone にしていきたいと思います。ドアを開けるとクーラーの効きが悪くなるかもしれませんが(笑),ドアはいつでも開けておきたいと思います。

2024年4月1日 本日、沖縄アミークスインターナショナルスクールの学校長に就任しました。家族は「今更、なんで・・・」と反対でしたが、私は英語教師として再度英語の世界に身を置きたいと考えたこと、そしてイマージョン教育が研究分野の一つだったことから無謀にも(笑)この仕事にチャレンジすることにしました。今日は第1日目。オリエンテーションや会議が多くありましたが、途中にレクリエーションが挟まれたりして、終始、和やかに進みました。引き続きよろしくお願いします。機会がありましたらアミークスを訪問してください。よろしくお願いします。

2024年3月23日 今日は私が勤務している放送大学沖縄学習センターの卒業式-修了式でした。今年の最高齢者は89歳でした♪放送大学沖縄学習センターには退職後に入学し、複数の学位を取得する方も多く、彼らの学習への意欲、旺盛な好奇心、そしてチャレンジスピリットにはいつも圧倒させられます。私も今日で沖縄学習センターを卒業。4月から新たなことにチャレンジしてみたいと思います。

2024年3月22日 昨日は私が学校運営協議会委員を務めている嘉数小学校の卒業式でした。コロナの影響が残る昨年と異なり,今年は対面型の卒業式になりました。児童の表情や動作も近くで見ることができました。あらためて児童ひとり一人がとても個性的であることを感じました。個性を大切にして,自分の思う未来を切り拓いて欲しいと願わずにはいられませんでした。私も学校運営協議会委員をこの3月で卒業します。感慨深いものがありました。

2024 年2月4日 熊本で開催された全国小学校英語実践研究大会に参加しました。6年生の授業を2つ参観しました。児童は自分の考えをfluentに伝えていました。一方でfluencyを優先した結果accuracy (正確性)が後回しになってしまい、児童間だけでしか通じない英語になっても困ると感じました。外国語習得の研究から、このような結果は予想されている事ではありましたが、この2つの授業は、この事実をあらためて私たちに突きつけてくれました。その意味では意義深い公開授業でした。次は何をすれば良いかが明らかになりました。

2024年1月17日 今朝の沖縄タイムスに,「那覇近郊在住大兼久会」が1月6日に辰年生まれの成年者を祝う合同祝賀会を開催したという記事が掲載されていました。記事を読むと,この大兼久会は1954年に発足しています。1954年と言えば,沖縄での地上戦が終わって10年後です。沖縄全体に戦争の傷跡がまだまだ深く残っており,生きていくのも精いっぱいの時期です。そんな時期に,郷里を離れて那覇に移住した大兼久出身の人々がこの会を設立したことになります。会の発足当時は大兼久と那覇はバスに揺られて半日以上。今では那覇から大兼久までは2時間弱です。それでも,この会が70年の歳月を経て今日まで続いているのは驚くばかりです。そして実は私もこの会のメンバー。当日は参加するだけでなく舞台に上がって踊っていました(笑)

2024年1月5日 昨日、沖縄タイムスに、先週末に行われた「第九コンサート」の記事が掲載されていました。私も聴きに行きましたが、会場はほぼ満席で、不思議な熱気が漂っていました。今年は新年初日の能登半島地震や、その後の羽田空港での飛行機事故のニュースで始まりました。気持ちは落ち込んでいましたが、コンサート中は全てを忘れて音楽を楽しむことができました。

2023年12月24日 今日は読谷(よみたん)平和コンサート「鳳の花蔓」を鑑賞しました。沖縄本島での戦争は1945年4月に米軍が読谷村に上陸したところから始まります。そして、読谷村のチビチリガマ(自然洞窟)で集団死が起こってしまいます。今日のコンサート(オラトリオ)はそこから始まり現在へ続く読谷村の人々の怒り、悲しみ、絶望、そして希望を舞台の上で表現していました。感動という言葉では言い表す事ができないものでした。

2023年12月6日 昨日は徳島県教育センターの英語教育研修会がありました。研修会は徳島市加茂名小学校の田渕由起子先生の授業動画の視聴を中心に進められました。田渕先生の授業はスリランカの中学生との複数回の交流会を踏まえて、本時はスリランカの中学生からの質問にどのように答えたらよいかを考える時間でした。単元の目標に向かって授業は綿密に計画されています。しかし、一方で、児童の躓きや活動の様子をみとりながら、計画を柔軟に変更していきます。田渕先生の授業から、授業づくりは個々の児童を理解し、児童に合わせて進めることが大切なことを改めて確認することができました。私自身もたくさんのことを学ぶことができました。これから沖縄に戻ります。

2023年12月9日 今日はジュンク堂地下の小さなイベントホールで行われた大度室内楽団のクリスマスミニコンサートに行きました。あたたかくて優しい音楽に胸が一杯になりました。代表者のトークもユーモアと優しさに溢れていて、心なごむ時間を過ごすことができました。なんと楽団のほとんどのメンバーは先週の那覇マラソンにも出場したそうです。この楽団、小さいながらも恐るべし!

2023年11月30日 昨年から沖縄県南城市の英語教育アドバイザーをしています。お陰で南城市のほとんどの学校の英語の授業を参観することができました。唯一残っていたのが久高(くだか)小中学校の授業でした。久高島は南城市の東海上にある周囲8キロの小島です。フェリーで25分ぐらいのところにあります。島には神聖な御嶽や史跡が数多く残されています。参観した小学校6年生のクラスは3人の児童,中学2年生は8人の生徒でした。教師と児童・生徒が家族のような雰囲気があり,心和む授業が展開されました。

2023年11月24日暉峻淑子さんの「戦争の反対語は,平和ではなく対話です」(『対話する社会へ』岩波新書)という言葉に触れて以来,私は「本当にそうだ!」と思うようになりました。今の世界をみると本当に「対話」が足りない(足りないどころか欠けている)と思います。昨日は「県民平和大集会」が開かれました。私は参加する予定でいましたが,体調不良で寝込んでしまいました。残念でなりません。明日は福岡で日本児童英語教育学会九州沖縄支部のシンポジウムがあります。私もシンポジストの一人ですが,「英語を教えるのは平和のため」という気持ちを持って臨みたいと思います。

2023年11月21日(火)今日の「徹子の部屋」は沖縄出身で,88歳の現役ジャズシンガーの齋藤悌子さんがお客様でした。私は以前にテレビで齋藤さんのことを知り,その素晴らしい歌声に魅了されていました。齋藤さんは米軍統治下の沖縄で活躍したジャズシンガーです。今からベトナム戦争へいく若い兵士たちに「ダニーボーイ」を歌うと彼らは涙を流しながら聴いていたそうです。その姿をみながら齋藤さんは「戦争は絶対にしてはいけないと思った」と今日も話していました。心に沁みる歌声でした。最後に齋藤さんは「人は齢を重ねるだけでは老いません。理想を失った時に老いがくる」という自分が読んだ本の一節を紹介してくれました。あっぱれ!

2023年11月19日(日)昨日は放送大学沖縄学習センターが主催する公開講演会でした。教員向けのセミナーは,対象者もニーズもわかっているので,やりやすいのですが,一般市民向けの講座は,参加者の年齢や英語に関する知識や経験もバラエティーに富んでいて,私にとってハードルが高く,いつもプレッシャーを感じています。しかし,昨日は,なんと学生時代から,そして英語教師になってからも英語教育について熱く語ってきた友人が参加してくれて,リラックスして(?)講座を進めることができました。その日の夜は,彼を含めて,たまたま,私が新採用の教員として勤務した那覇市立城北中学校のメンバー(40年近く前)とカラオケ店で集まることになっていたのですが,歌う人は誰もおらず,結局今回も,昔話と最近の失敗談(?)が歌の代りになってしまいました。私を除いて,みんな歌が上手な人ばかりなので,なんでカラオケ店で集まることにしたのか分かりませんでした(笑)

2023年11月11日(土)今日は黒部峡谷をトレッキングの予定でしたが、午前中のトロッコ電車が線路上への倒木のため運休になり、仕方がないので午後の便で欅平まで行きました。元々黒部ダム建設用の作業車なので、少しでも手を外に出したら電柱や岩壁に手を打つつけてしまいます。乗り心地もよくないのですが、景色は最高でした♪

2023年11月10日(金)今日は愛知教育大学附属名古屋小学校 立石先生の授業を参観しました。立石先生の授業は数年前にも参観した事がありました。授業を見せて欲しいとお願いしたところ、「いつでもどうぞ」という事でしたので、まさに突然訪問して参観しました。突然にも関わらず、快く受け入れていただきました。普段の授業でしたので、特に見せ場(?)のような場面はなかったのですが、児童が協働しながら深く学び合っている姿が印象的でした。今回も久しぶりに授業を見せてくれるようにお願いしたところ、「いつでもいいですが公開研究授業があります」という事でしたので、本日参観しました。今回は公開授業でしたが、立石先生らしく(?)普段の授業を見せてくれました。今日は児童が協働しながら地域の動物園や水族館のビデオガイドマップづくりをしていました。盛り上がりすぎて最後の振り返りは十分な時間は残されていませんでしたが、児童の満足そうな顔が印象的でした。

2023年11月8日(水)昨日は、徳島市立加茂名南小学校の田渕先生の授業を参観しました。前単元では新しく赴任してきたALT の先生へ自分の町の紹介をしています。本単元ではスリランカの中学生とオンラインで繋ぎ、自分たちの学校の事や地域のことを伝えていくことになっていました。既に第2時ではスリランカの中学生からオンラインで質問も受けており、次時の授業では、実際にオンラインでグループで発表する事になっています。本単元や本時の授業のみにフォーカスするのではなく、年間を見通して、学んだ表現を場面を変えながら、何度も使わせていく授業構想は素晴らしいと思いました。今日の授業は野球で言えば試合に向けた練習試合になっており、児童は本番に備えて何を伝えるか、どのように伝えるかを考えながら練習していました。本番ではうまく伝わるかどうかはわかりませんが、それもまた良い学びの機会になることだけは確かだと思いました。

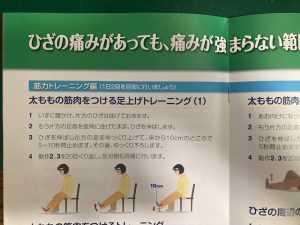

2023年11月5日(日)今日は沖縄交響楽団の定期演奏会に行きました![]() 圧巻はサン=サーンスのヴァイオリン協奏曲。ヴァイオリン独奏は﨑谷直人さんでした。今回の演奏会は、私の膝を治療してくださった外科の先生から、自分も楽団のメンバーだからと招待券を頂いていました。その先生は日本アルプスを縦走するほどの登山家でもあります。今日はプロ並みの音楽家でもある事もわかりました。演奏会にも感動しましたが、1人で外科医と登山家と音楽家をやれる人がいることにも感動しました。私は一つの仕事が終わらないと次の仕事もできません

圧巻はサン=サーンスのヴァイオリン協奏曲。ヴァイオリン独奏は﨑谷直人さんでした。今回の演奏会は、私の膝を治療してくださった外科の先生から、自分も楽団のメンバーだからと招待券を頂いていました。その先生は日本アルプスを縦走するほどの登山家でもあります。今日はプロ並みの音楽家でもある事もわかりました。演奏会にも感動しましたが、1人で外科医と登山家と音楽家をやれる人がいることにも感動しました。私は一つの仕事が終わらないと次の仕事もできません![]()

2023年10月15日(日)今日は嘉数小学校の運動会でした。コロナ禍の中、しばらく中止していた運動会です。足の速い子も、遅い子も、一生懸命走っている姿に感動しました。圧巻だったのは、6年生のエイサーです。なんと地域の我如古エイサーを取り入れているということでした。こんなに応援したのは、沖縄で開催されたバスケットボールのワールドカップ以来です。気づけば声はガラガラでした。PTAのみなさんのバックアップも素晴らしいと思いました。忙しい中、子ども達の指導をしてこられた先生方にも感謝です。多忙化する学校現場のことを考えると、このような運動会がいつまで続けられるかは不確かですが、児童にとっては忘れられない一日となった事だけは確かです。

2023年10月13日(金)今朝の新聞で上原米子さんが亡くなったことを知りました。上原さんは教員を退職されてから,自らの戦争体験を絵に描き,戦争の恐ろしさや平和の尊さを語り続けてきました。10年ほど前に神戸から来県された私の友人達へ貴重なお話をしてくださいました。その時,私は上原さんを自宅へお送りしました。2時間ほどの車中で,神戸の友人達には話すことができなかったさらに辛い戦争の体験を話してくれました。私は泣きそうになるのをこらえてやっと上原さんの自宅まで辿りつきました。すると,上原さんが「大城さん,ちょっと上がって」と言って私を自宅に案内しました。そして,「どれがいいなか~」と言って居間に飾ってある絵を一枚取って「持っていきなさい」と渡してくれました。先ほど見た戦争の絵とは真逆の,とても美しい月桃の絵でした。以来,私はこの絵を私の玄関に飾っています。上原さん,ありがとうございました。ご冥福を心からお祈りします。

2023年9月28日(木)今日の午前中は、宮古島市立結の橋学園の平良優先生の授業を参観しました。教室には「言葉で考え、言葉で学び合い、言葉で成長するクラス」「言葉で心を伝え、言葉で支え合い、言葉で幸せになるクラス」という張り紙がありました。今日の授業は小学校3年生のアルファベットを学ぶ単元です。単純になりがちなアルファベットの授業ですが優先生は、自分の大切な名前のアルファベットを伝え合う活動にしていました。子供達は一つひとつのアルファベットを丁寧に、大切に伝え合っていました。単純になりがちなアルファベットの授業が、突然、意味のある心和む活動になりました。外国語といえども言葉に違いはありません。言葉を大切にした外国語活動の授業に感動しました♪

2023年9月24日(日)今日は私が勤務する放送大学沖縄学習センターで卒業証書授与式がありました。卒業生の中には,なんと5回目の卒業式を迎えた人がいました。つまり,異なる専攻分野をそれぞれ卒業して5つの学位記を手にしたことになります。70歳を既に超えている方ですが学ぶ意欲に圧倒させられました。私も挨拶を求められたので,ピカソの「明日描く絵が一番すばらしい」の名言を紹介して挨拶の代りとしました。

2023年9月20日(水)リバプールから雨の中を車を飛ばしてロンドン・ヒースロー空港まで行きました。ヒースローから羽田直行便は満席で乗れず,フランクフルトまではルフトハンザ航空で行き,そこで1泊。翌日,羽田行きのANAに乗ることができました。そのため,帰国が1日遅れてしまいました。旅行はトラブルもつきものですが,車を運転していて最後まで慣れなかったのがラウンドアバウト(環状交差点)です。日本式に言えばロータリーでしょうか。四方八方(笑い)から車がロータリーに入ってきては方向転換のために出ていきます。しかも大小さまざまです。肝を冷やす場面が何度もありました。納得いかなかったのは,リバプールのホテルの部屋番号「227」です。私にはどうしても「221」に見えました。「221」だと思って何度も部屋に入ろうとするのですが,全く入れません。もしやと思って「227」に行くとすんなりは入れました。欧米では「1」と「7」を区別するために,「7」の上から下の横線に「刃」のようなスラッシュを入れることは知っていました。この「7」はどうしても「7」に見えません。

2023年9月18日(月)自然豊かなウインダミアとお別れして、リバプールに来ました。リバプールは産業革命の一翼を担った工業都市。ウインダミアとのギャップに気持ちがついていけない感じでした。港にあるミュージアムではリバプールの発展の歴史を知る事ができ、またリバプールが奴隷貿易の中継地であったことがあらためてわかりました。負の歴史にもしっかりと向き合っていると思いました。ビートルズの生誕の地でもあるので街のあちらこちらにビートルズを感じます。プロサッカーチームのリバプールFCのスタジアムにも立ち寄りました。名門チームのスタジアムの大きさに圧倒されました。

2023年9月18日(月)湖水地方ではウインダミアに宿泊しました。湖も街も本当に美しいです。街の近くには小高い山があってちょっとしたハイキングを楽しむこともできました。山頂からはウインダミアン湖が見渡せました。

2023年9月17日(日)ワーズワースが晩年を過ごしたライダルマウントを訪問しました。ワーズワースが住んでいた家は残念ながらクローズしていました。グラスミアは本当に美しい村でした。

2023年9月16日(土)20年前に、学生を引率して北アイルランドのアルスター大学に1ヶ月ほど滞在しました。その際に週末を利用して英国北部の湖水地方を訪問しました。訪問した理由は、学生時代に、著名な英文学者である瀬名波榮喜教授のワーズワースの講義を受講したからです。ワーズワースが愛した湖水地方、瀬名波教授が何度も訪問した湖水地方を、私も訪れてみたいと思ったからでした。瀬名波教授の講義は全て英語でなされて、特にワーズワースの詩を朗読する時には、先生がワーズワースになってしまわれたと思うほどでした。あの講義を受けたのは46年前。ワーズワースの生誕の地を再訪する事ができ感極まっています。

2023年9月15日(金)最も偉大な作家であるシェイクスピア生誕の地を訪問しています。中に入るとシェイクスピアの時代にワープした気持ちになりました。各部屋にはそれぞれ解説者がいて、丁寧に解説してくれました。まるでシェイクスピアが生きているかのような解説でした。今でも、シェイクスピアは世界の多くの人々に愛され、読まれているのですから、ある意味、まだ生きているし、これからも生き続けるのでしょう。

2023年9月15日(金)「イギリスで最も美しいエリア」と言われるコッツウォルズを訪問しました。バイブリーの村には14世紀の石造りの家がたくさんありました。時が止まっているように感じました。

2023年9月14日(金)昨日もロンドン市内を散策。バッキンガム宮殿、ウエストミンスター、タワーブリッジを見てロンドン塔を訪問。ロンドン塔は政治犯らが牢獄、処刑された場所。ここで一番時間を取りました。英国の「光と影」を見る思いでした。移動は呑気に地下鉄とダブルデッカー。ドライバーは多くの自転車、歩行者、自動車を避けながら走っていきます。ドライバー、凄すぎぎます!

2023年9月13日(水)大英博物館でほぼ1日を過ごしました。そのスケールの大きさに比べると、入場は無料。写真はOKですし、近づいて見ることもOKです。その親しみやすさもあって、つい長居してしまいました。

2023年9月12日(火)昨日、ロンドン近郊のクローリーに住んでいる息子に会いに羽田空港を出発しました。ヒースロー空港では長い列に並ぶことなくもなく、入国審査もかなり簡略化していました。しかしスマホが今でも初心者レベルの私は海外でどのようにしたら使えるようになるかもわからず大苦戦。スマホが使えなければ、何もできない事に気づき慌てたのですが、何とか、やっと使えるようになりました。やれやれ![]()

2023年9月6日(水)毎週水曜日の午後は放送大学沖縄学習センターで英語を教えています。教員室の隣では「沖縄民謡クラブ」のサークル活動があり,今日は「白浜節」が漏れ聞こえてきました。目を閉じで,じっと聴いていると,哀愁を帯びた旋律と歌詞に胸をうたれました。歌詞は「私は白浜の枯れ松なのだろうか?春風が吹いても花は咲かない・・・」ではじまります。

2023年8月31日(木)沖縄はバスケットのワールドカップで盛り上がっています。ワールドカップにあわせて(?)岸田総理も来県しました。前後して辺野古基地の設計変更を巡る訴訟で沖縄県の敗訴が確定しました。県民の多くが反対しているのに辺野古基地建設が進んでいきます。せっかく岸田総理が沖縄に来ているのに玉城知事との面会はありませんでした。双方とも会う気がないのでしょうか。敵対しているからこそ,会って話をすべきだと思います。なかよしと話し合うのは楽しく,話しやすいものですが,意見が合わない人と話すのは難しものです。先日は日・米・韓のなかよしの話し合いがありました。なかよしどうしの話し合いは楽ですね。でも,日本は中国とも北朝鮮ともロシアとも話し合おうとしません。批判ばかりです。福島の処理水の海洋放出では中国の批判を浴びました。今朝のテレビニュースでは,中国人観光客も来日を取り消している人もいるそうです。日本の海産物の不買運動も起こっているということでした。お互い批判し合うことだけをやってきているので,当然と言えば当然です。岸田総理には敵と話し合うことをもっとやって欲しいと思います。

2023年8月28日(月)本日,沖縄アミークス国際学園の公開授業に参加しました。沖縄アミークスは2011年に設立された英語イマージョン校(幼・小・中)です。案内状には「これまで以上に,地域と連携・協働しながら,地域に根差し,地域に開かれた学校づくりを推進していきたい・・・」と書かれていました。そして,本日の公開授業には公立の小学校,中学校,高校の先生方や教育関係者が70名ほど参加していました。私は以前にこの学校の英語力,教科理解力などを調査させていただいたことがあります。英語力は当然のことながらかなり高いものでした。また,教科の理解においても公立校の平均を上回る結果となっていました。今日は8A(中学2年生)の英語の授業を中心に参観しましたが,小説「GRANADE(沖縄の地上戦を描いた小説)」等を取りあげて,小説の読み方や,内容についての意見交換がなされていました。中学2年生でかなり高い読解力を身に付けていることがわかりました。本日,何よりも感動したのは,どの授業においても,先生方と児童の表情がとても明るいことでした。先生方も児童生徒も,とても楽しそうでした。8Aの先生が来ているポロシャツには以下のような「I will give more today than I did yesterday. Make it count@Micus」というメッセージが書かれていました。授業が終わって,先生の許可を得て撮らせてもらいました。

2023年8月22日(火)もう9年前になります。ある公益財団法人の主催で小学校の先生方の海外研修を行いました。場所はモンタナ。私はコーディネータ―として参加しました。そしてこの夏(8月17日),まさに当時と同じ時期に,沖縄で同窓会をしました。12名全員は参加できませんでしたが,今でも,全員,一人残らず,ラインで繋がっています。当時の主催者の一人も,既に職場は変わっていますが,参加してくれました。偶然ともいえる人との出会いがその後の人生に大きな影響を与えることがありますが,モンタナの夏も,まさに私の人生に大きな影響を与えました。この日の気分は「モンタナの夏」でした!

2023年8月20日(日)昨夜は琉球大学附属中学校7期生の同期会がありました。彼らが卒業したのは1994年3月です。当時、私は附属中学校の教員でした。卒業から30年ぶりの再会で彼らも今では45歳。司会も挨拶も余興もスマートにできる立派な大人になっていて感動しました。ちなみに私は彼らが卒業記念に書いた「英語エッセー」を持参していました。部活動や修学旅行、そして将来の夢などを英語で書いています。私の教員時代の唯一誇れるものですが、書いたことさえ忘れている人がほとんどでした![]()

2023年8月14日(月)沖縄には首里城を始め,城がたくさんあります。私の名前にも城(しろ)がついているので大城城というのがあるのか調べると,あるらしいことがわかりました。そこで今日の午後,探してみることにしました。すると,ありました!首里城や中城(なかぐすく)城のように立派ではないけれど大里村(現在は南城市)の小高い丘に大城城(おおしろじょう)が確かにありました!城を囲む石積みはありませんでしたが山頂には確かにあったと思われる屋敷跡がありました。感激しました。栗山監督は自身の名前と同じ栗山町に移住したそうですが,さて,私も大城城跡に引っ越しましょうかね(笑)

2023年8月3日(木)ホテルをチェックアウトしてからはスタバに入り『氷点』の続きを読みました。午後になって神戸空港へ移動し,出発までの時間も『氷点』を読みました。沖縄行の便は,台風が沖縄から少し離れたこともあって,運航することになりました。飛行機の中でも『氷点』を読み続け読了。続きを読みたかったのですが(下)は購入していませんでした。購入しなかったことを飛行機の中で後悔しました。

2023年8月14日(月)昨日は久しぶりに(ナマ)コンサート(ルカ・コロンボ&知念杉子ピアノ連弾)に行きました。沖縄の民謡(谷茶前,耳切坊主,ヒヤミカチ節など)を迫力のあるピアノ連弾で聴き感動しました。しかし,さらに感動したことは,コンサートの休憩時間に琉球大学での教え子が声をかけてくれたことです。彼女は卒業後,イタリアに移住していたので,まさかこんなところで会えるとは予想していませんでした。入学前から私の講演会などに来ており(こんな学生は後にも先にも彼女が初めてです!),英語イマージョン教育にも大変興味を持っていました。卒論も私のところで書きました。卒業してから10年。素敵な旦那様と可愛い女の子が一緒でした。コンサートの感動を忘れるほど(笑い)感動しました!

2023年8月2日(水)本日のピーチ便で沖縄の戻る予定でしたが,沖縄が台風のため,沖縄行の便は早々と欠航通知が私の携帯に入っていました。神戸の友人のKにお願いして別の便を押さえてもらいました。まず,今夜の20時過ぎの便で,神戸に飛び,そこで一泊し,台風が沖縄を離れる18時過ぎの便に搭乗するという計画です。上手くいくかどうかはわかりませんが,今日はとりあえず,札幌で過ごすことになりました。三浦綾子文学館で『氷点』を読みたいと思っていましたので,札幌駅の近くにある宮脇書店で『氷点(上)』を購入しました。近くにスタバで読み始めたところすっかり夢中になってしまいました。気が付くと15時を回っていました。飛行機の時間はまだまだでしたが,札幌でやることもなく,空港へ移動し『氷点』を読み続けることにしました。20時過ぎの神戸行は予定どおり運航し神戸には無事に到着しました。

2023年8月1日(火)昨日からの天気が打って変わって旭川は絶好の登山日和となりました。迷うことなく旭岳へ向かいました。夢にまで見た旭岳。登山口に到着するまでのケーブルカーからは深い緑の森林が見えました。しかし,ケーブルカーの到着した登山口から上は木は一本もありません。ゴツゴツした石ころ道が続くばかりです。山頂まで行くことはできませんでしたが,旭岳の美しさを堪能することができました。登山の後は近くの日帰り温泉で汗を流しました。ここがまたとても良かったです。その後,富良野で布部駅(「北の国からのロケ地」)に立ち寄りました。空港へ向かう途中で富良野のマイルドセブンの木やパッチワークに見える畑などを見ました。レンタカー会社に着いたのは18時過ぎ。レンターを戻して空港へ向かい,メンバー全員で最後の食事(ラーメン)をしました。私は,沖縄行の飛行機がないので,明日戻ることにしていました。メンバーを見送ったあとはさびしい気持ちで一杯になりました。

2023年6月31日(月)層雲峡は朝から雨でした。エレベーターの壁には「クマ出没注意」の張り紙。リーダーの判断で黒岳登山は断念しました。雨に濡れてでも登りたいというのが素人の私の考えでしたが,リーダーの判断は正しかったと思いました。層雲峡の近くには層雲峡渓谷がありました。石板を立てたような岩からいくつもの滝が流れ落ちていました。層雲峡の後は,北海道の素晴らしい景色を堪能しながら旭川へ向けて車を走らせました。旭川では三浦綾子記念館に立ち寄りました。『氷点』は高校生の頃に読んでいましたが,内容はほとんど忘れていました。記念館は立派で,改めて三浦作品を読みたいという気持ちになりました。近くには『氷点』の舞台となった見本林がありました。見本林の中も散策しました。

2023年6月30日(日)登山メンバーと一緒に札幌を発ち富良野へ向かいました。富良野のラベンダー畑はラベンダーは既に終わっていたのですが観光客で一杯でした。以前に家族で訪問したことがあり,その時のことを思い出しました。ラベンダー畑のあとはドラマ「北の国から」のロケ地を訪問しました。「北の国から」の放送が始まったのは1982年。私が中学校の教員になりたての頃でした。学校の仕事に慣れるのに精いっぱいであまり視聴してはいなかったのですが,それでもドラマのシーンが蘇ってきました。その後,明日の黒岳登山を目指して層雲峡へ移動しました。層雲峡の宿(銀泉閣)にはコインランドリーがあって助かりました。北海道は思いのほか暑くて準備した服を頻繁に着替えていたので,もう着る服がない状態でした。

2023年6月29日(土)旭岳登山のメンバー全員が合流するのは18時の札幌ビール園。それまで時間があったので友人Kと余市のニッカウィスキー博物館へ行きました。NHK朝ドラで人気を博した「マッサン」のモデルとなった主人公の生涯をたどることができました。近くには,なんとワイナリーもあって,そのワイナリーでランチ。ブドウ畑を見ながらのランチ&ワインは最高でした。その後は小樽へ移動しました。偶然にも「小樽潮祭り」が開催されていました。暑い中,小学生が動員されたようで(?)パレードに参加していました。小学生は疲れているように見えました。大人に任せてもよいのではないかと思いました。子どもには無理をさせず,自然に地域の行事に参加できるような形が良いと思いました。その後は札幌ビール園で登山メンバー全員と合流しました。ジンギスカンと札幌ビールで英気を養う予定でしたが,少し飲み過ぎた感があって,英気を養うことにはなっていないように思いました。宿泊先のアパホテル&リゾートは市内から離れていました。高校総体が開かれているようで,高校生が一杯でした。

2023年6月28日(金)15時発のピーチで札幌へ飛びました。いつもはANAですが,直行便はピーチのみです。直行便を飛ばしてくれて有難いです。今回の目的は旭岳登山。気持ちは高まるばかり。千歳空港には少し遅れて6時45分に到着。レンタカー会社(ニコニコレンタカー)へ電話したら,送迎バスは既に終了。お店も7時に閉まるということでした。タクシーでレンタカー会社へ急ぎ,レンタカーを借りることができました。その後,神戸の友人Kと千歳空港で合流。夜は北海道の魚料理を堪能しました。

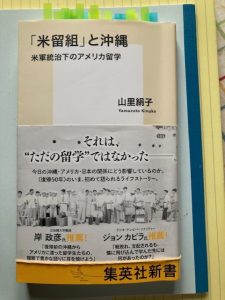

2023年5月3日 私が留学したのは沖縄が1972年に日本に復帰し,琉球大学が国立大学になってからでした。在学中に「文部省教員養成海外派遣制度」で1年間アメリカへ留学しました。しかし,沖縄では1949年から1970年まで,アメリカ陸軍省の管轄による「米国留学制度」がありました。その間に沖縄からは1000名を超える若者がアメリカの大学,大学院に留学しました。そして戦後の沖縄の復興に尽くしていきます。制度が始まった1949年は沖縄での激しい地上戦が終わり,まだその傷も癒えていない時期です。この本には,米軍統治下の沖縄から米国に留学した留学生の心の葛藤や,その後のライフストーリーが描かれています。私の留学とは全く異なっていました。何度も胸を揺さぶられました。「ただの留学ではなかった」のです。そして今を生きる私たちへのメッセージでもあります。著者の山里絹子さんは1978年生まれの若い研究者(琉球大学准教授)。今後の活躍が楽しみになりました。多くの人に読んでもらいたいおススメの一冊!(1年前の出版なので既に読んでいる方も多いと思いますが)

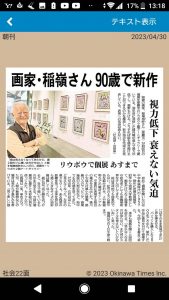

2023年4月30日 稲嶺成祚絵画展に行きました。稲嶺先生は私が琉大附属中学校の教員をしていた頃の学校長(琉大教授が併任)。今年90才で今回が49回目の個展でした。視力がだいぶ落ちてきて描くのも大変だそうですが、心があたたまる作品群は昔と変わらない雰囲気でした。

2023年4月22日 今日は嘉津宇岳の南にある古巣岳(沖縄県本部半島)の登頂に挑戦しました。嘉津宇岳は既に制覇していたので楽勝と思っていましたが、ゴツゴツした岩に足を取られたり、滑ったりして大変でした。単独での山登りだったので、安全を考えて途中でリタイア。次回は一緒に登ってくれるバディを探して再挑戦します!人生も山もまだまだこれから![]()

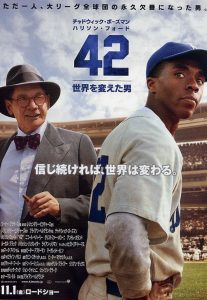

2023年4月17日 数日前にテレビのニュースで大谷選手ほか大リーグの全ての選手が背番号42を付けてプレーしたことが伝えられました。私は正直何のことかあまり意味がわかりませんでした。しかし,昨日NHKシネマ『42~世界を変えた男~』を観てその意味が分かりました。映画は黒人初のメジャーリーガー,ジャッキーロビンソンの実話に基づいたものでした。全チームの中でたった一人の黒人選手。野球は白人のスポーツと信じて疑わない人々から罵りの言葉を砲弾のように浴びせられます。彼はそのたびに「相手の低いレベルに自分を落とすな」「言い返さない勇気を持て」「野球で成果を上げろ」というオーナーの言葉に奮い立ちプレーを続けていきます。そして次第に人々の気持ちを変えていきます。1947年4月15日は彼がメジャーリーガーとしてプレーした日。そして42番は彼が付けていた背番号。メジャーリーグでは永久欠番になっている理由がわかりました。その彼がいたからこそ国籍や肌の色は関係なく,才能さえあれば誰でもプレーできる今のメジャーリーグに繋がっているのだと思いました。差別や偏見についても,あらためて考えさせる作品でした。プライムビデオでも観ることができるようです。

2023年4月16日 丁度一週間前の今日,敬愛する先生と南城市の「森の中のカフェ」で過ごしました。先生は岐阜県在住です。その時,先生が紹介してくださった本が『DIE WITH ZERO』です。早速手に入れて読みました。この本は2020年に初版が出ています。私は,先生に紹介されるまで,この本のことを全く知りませんでした。今更ですが,この本に書かれた「人生を豊かにする考え方」に感銘を受けました。そしてもっと早く読むべきだったと後悔しました。その先生との出会いも私の人生に大きな影響を与えましたが,本との出会いも人の人生に大きな影響を与えるものです。この本は紹介されなかったら読むこともなかった本です。という訳で,この本を紹介します。内容は読んでみてのお楽しみ。

2023年4月15日 孫二人が通うピアノ教室の「おんがく発表会」に行きました。3才と5才の孫のピアノ演奏(?)に感動したのはもちろんですが、一組だけ4才の女の子と若いお父さんの「親子連弾(とんぼのめがね)」がありました。若いお父さんは、ピアノが上手というわけではなく、娘さんと一緒にピアノを始めたようでした。ピアノ教室に子供を送迎する親はたくさんいます。私もそうでした。でも、忙しい毎日の中で子どもと一緒にピアノに取り組むお父さんはあまりいないと思います。子どもにとって一番素敵なことを、このお父さんはしていると思いました。会場からも大きな拍手が起こりました。

2023年4月12日 『小学校の外国語活動・外国語科基本のき』の(大幅)改訂版が出版されました!著者は敬愛する酒井英樹先生。さっそく一気読みしました。『基本のき』という書名ではありますが,「基本」をはるかに超える深い学びがありました。授業の実例をもとに,「学習指導要領」や「指導と評価の参考資料」との関連が示されています。さらに授業実践を支える「言語習得理論」も示されています。小学校外国語教育に携わる先生方の机上にいつも置いていて欲しいおススメの一冊です。

2023年4月10日 本日,嘉数小学校の入学式に参加しました。なんと104回目の入学式になるそうです。104年前というと1919年。第1次世界大戦が終結するのが1918年なので,その翌年の創立ということになります。校歌には「朝を呼ぶ世界の朝を,正しい歩み進めよう」とあります。ピッカピカの1年生の将来のためにも,人類が正しい歩みを進めて,世界の子どもたち誰もが平和な朝を迎えて欲しいと願うばかりです。

2023年4月6日 「深く掘れ 己の胸中の泉・・・」(伊波普猷)ジュニア版の「琉球・沖縄史」を通読しました。「ジュニア版」とはいえ350頁をこえる分量で読み応えがありました。自分の勉強不足を恥じ入るとともに,沖縄の今(いや,世界の今)を理解するためには,やはり歴史を振り返ることが大切と痛感しました。おススメの一冊。

2023年4月3日 今日は素晴らしい天気です♪気がつけば、南城市の「cafeやぶさち」に来ていました![]() ここからの眺めは言葉では表せないほど素晴らしいです。しばらくまったりしました

ここからの眺めは言葉では表せないほど素晴らしいです。しばらくまったりしました![]()

2023年3月31日 山歩きをし過ぎたせいか,膝が腫れてきて痛みがありました。そこで近くの「じのん整形外科クリニック」で治療を受けました。

私:山歩きをしているんですけど・・・

2023年3月30日 「朋あり遠方より来る、また楽しからずや」出会って8年目になる新潟の友人がまたまた遠方から訪ねて来ました。斎場御嶽、残波岬、座喜味城跡を廻りました。楽しからずや。

2023年3月29日 3月は異動の季節です。毎週勉強会をしてきた小学校の先生方も次の学校へ異動していきます。そこで「お別れ山登り」と称して、今日は南部のホロホローの森を歩きました。アップダウンが多い険しい山道でした。一緒に歩いた「仲間」は「仲間」と言う言葉ではとても足りないほどの「仲間」です。これからの新しい出発にエールを送りたいと思います。

2023年3月26日 今日は「沖縄の英語教育を考える会」が主催する英語音声指導法セミナーが開かれました。本来ならば関東学院大学名誉教授の御園和夫先生が来られるはずでした。しかし,御園先生は,昨年末に交通事故で急逝され,今回は来ることができませんでした。今回だけではなく,これからも来ることがないということを考えると,あらためて深い喪失感に襲われてしまいます。私が御園先生を知ったのはラジオ英語講座の「百万人の英語」でした。素敵な声と英語にたちまち魅了されたのを今でも鮮やかに思い出します。主催者の話では,御園先生はなんと180回以上も沖縄を訪れたそうです。私のような地方の名もない教員にも,丁寧に,やさしく接してくださったことを思い出します。英語以外でも多くのことを教えてくださいました。ありがとうございました。ご冥福をお祈りします。

2023年3月25日 放送大学沖縄学習センターの客員教授をしていることから学位授与式に出席しました。今年は、なんと学部の6コースを全て修了された方(簡単に言うと学部を6回卒業した)がおられました。ただただ驚くばかりでした。

2023年3月23日 宜野湾市立嘉数小学校の学校評議員をしていることから、嘉数小学校の卒業式に出席しました。なんと今年は103期生!沖縄戦の前も、琉球政府の時代も、そして沖縄県になってからも103年にわたって卒業生を送り出したことになります。今日、卒業していく子ども達が大人になる頃には、今よりも平和な世界になっていることを願うばかりです。

2023年3月19日 沖縄県南城市のカフェ「森のテラス」を再訪しました♪前回は気づかなかったのですが、カフェの下庭には、ゴージャスなブーゲンビリアがありました。

2023年3月12日 琉球王国の時代に国王が毎年普天間宮参拝のために歩いた道(普天間参拝道)を今日は歩きました。浦添大公園から浦添城跡までの片道3㌔の道です♪気分は国王でした♪

2023年3月9日 中学校の教員をしている頃に、修学旅行の引率で長崎平和公園を訪れました。今朝、35年ぶりに平和公園を再訪しました。世界から原子爆弾を無くす運動をしているグループに会いました。資料も展示していました。原子爆弾は絶対使ってはならないとあらためて思いました。もちろん署名活動に協力しました。

2023年2月27日 宮古島空港にはA&Wレストランがあります。いつ入っても50年代、60年代のoldiesが流れています。今日も迷わずA&Wへ。

2023年2月9日 江利川氏の最新刊です。「過去を振り返ることなしに未来は展望できない。」と締め括っています。どのような立場に立つにせよ、おススメしたい一冊です。

2023年2月5日 二日間の全国小学校英語教育実践研究会を終えて、今朝、高知空港を後にしました。この研究会の特徴は、教育現場の最前線で授業をしている小学校の先生方が中心となり、毎年、多くの授業が公開されていることです。今回は第18回目の研究大会でした。私は第1回の京都大会から欠かさず参加してきました。18年も一緒にやってきた旧知の仲間たちに会えたのも、とても嬉しいことでした。今回は12年ほど前に高知第四小学校で授業を参観したことのある先生が別の学校で授業を公開されていました。授業は素晴らしいものに大きく変わっていました(ブラボー!)。しかし、彼女の謙虚さは当時と全く変わっていませんでした♪

2023年2月4日 昨日から全国小学校英語教育実践研究大会が高知市で開催されています。1日目は4つの学校で授業公開がありました。私は土佐山学舎の授業を参観しました。学校全体で地域の事を学習する土佐山学(とさやまがく)が行われており、外国語の授業も、土佐山学を踏まえて行われていました。児童が地域の事を十分に知った上で、伝いたいという思いを育み、土佐山の事を地域の外国人などに伝えていきます。児童の一人が「父はストロベリー農家で美味しいストロベリーを作っています」とうれしそうに、英語で発表していました。私はそのストロベリーを是非食べたいと思い、ストロベリーを買ってホテルに戻りました![]()

2023年1月29日 今日は県立図書館にて一般向けの講演会でした。テーマは「英語の楽しい学び方」参観者は大半がシニアでした。私の方が彼らから学ぶことが多い研修会でした♪

2023年1月27日 神戸市立岩岡小学校の三浦先生の授業を参観しました。児童がお互いに教え合い、助け合いながら学んでいる姿が印象的でした。参観していて心が温かくなりました。でも、教室の外は雪で寒くて凍えそうでした。

2023年1月20日 今年初めての宮古島訪問。今日は天気も良く、海からの風が気持ちいいです♪

2023年1月13日 暖かい日差しに誘われて、「中頭方東海道」を歩きました。首里城から中城城を通り勝連城へ至る古道です。こんな古道が残っているとは知りませんでした。今日歩いたのは中城村を通るほんの一部でした♪

2022年12月10日(土)先週に引き続き、昨日は、宮古島市結の橋学園の平良優先生の3年生の授業を参観しました。T2は文科省視学官の直山木綿子先生でした。息の合った(というより、指導観が一致した)授業は、適度な緊張感と児童の笑いを誘いながら進んでいきました。先週は星![]() やハート

やハート![]() のシールを集める活動でしたが、今回は、少しレベルアップして猫

のシールを集める活動でしたが、今回は、少しレベルアップして猫![]() や犬

や犬![]() のシールを集めていきます。同じ猫でも、首輪の色や耳の色などが微妙に違っています。その微妙な違いを児童なりに表現を工夫して欲しいシールをゲットしていきます。児童は活動に引っ張られながら英語の表現に慣れ親しんでいきました。外国語活動の授業ということを忘れるほどの

のシールを集めていきます。同じ猫でも、首輪の色や耳の色などが微妙に違っています。その微妙な違いを児童なりに表現を工夫して欲しいシールをゲットしていきます。児童は活動に引っ張られながら英語の表現に慣れ親しんでいきました。外国語活動の授業ということを忘れるほどの![]() 楽しい授業でした。今朝も港の船を見ながら昨日の授業の余韻に浸っています♪

楽しい授業でした。今朝も港の船を見ながら昨日の授業の余韻に浸っています♪

2022年12月3日(土)宮古島から戻った翌日、身体がだるく、体温を測ると7度5分でした。いよいよ私もコロナウイルスに感染したかもと思い、かかりつけ医でPCR検査を受けました。雨の中、車の中で待っていた1時間は体調不良と不安で一杯でした。うとうとしていたところへ、看護師さんが結果を伝えに来ました。結果は「陰性」でした。その後、なぜか体調も回復してきました。これはプラシーボ効果というものでしょうか?

2022年12月2日(金)今日は,宮古島市立結の橋学園の平良優先生の授業を参観しました。児童が「ありがとうカード」を飾るために,好きなシールを集めていく活動でした。気持ちのこもった「やり取り」になっており,感動的でした。

2022年12月1日(木)昨日は、宮古島市立平良第一小学校の砂川恵美先生の授業を参観しました。児童の主体性を育む素晴らしい授業に感動しました。児童同士のパフェ作りを、隣で眺めていた私に、児童の1人がWhat do you want?と聞いてきました。頼もしく思いました。今日は結の橋学園の平良優先生の授業を参観します。ホテルの窓からは、結の橋学園のある伊良部島が見えます。

2022年11月20日(日)今日は那智大社コースに挑戦しました。大門坂からの石段をひたすら登りました!

2022年11月19日(土)念願の熊野古道(発心門王子コース)を踏破しました!よく歩いたと思います。

2022年11月17日(木)昨日の沖縄タイムスの記事で「沖縄の教職員は日本一忙しい・・・」と指摘されています。教員研修をしていると,疲れている先生方を見ることが多いです。研修はいいから,休んで欲しいと思う時もあります(笑) 教員のメンタルヘルスの面からは「まずは校長先生が一番ご機嫌になることが大切」と指摘されています。よく分かります。私の教員時代は本当に素晴らしい管理職に恵まれて,のびのびと過ごしました。それが今の自分をつくっていると感じます。

2022年11月8日(火)小学校の先生の発表にこんなのがありました。「He, She を指導するときは,ジェンダーの観点から,児童にHe/Sheと呼んでもよいかどうかを確認してから教えています。」なるほどと思いました。しかし,一方で,知らない人の場合はどうするのかと疑問に思いました。いちいち相手にHe/Sheと呼んでよいかどうか確認することになるのでしょうか。学校では,「~くん」「~さん」を止めて,ジェンダーに関わりなく「~さん」を使うようになっています。また,昔はpoliceman だったのが,今では男女の区別のないpolice officer となっています。gender-neutralの観点からは好ましいことと思います。さて,gender-neutral の観点からHe/Sheに代わる単語は今のところ見当たりません。ドアをノックした人が男性が女性かが判らない場合のために,Who is it? を使うことはありますが,人間の代名詞として it を使うのは少し抵抗があります。前述の先生は「家族の場合は性別がはっきりわかっているのでHe/Sheをどんどん使わせています」と話していました。「うん?」何かしら矛盾を感じました。

2022年11月4日(金)ネット上では,小学校外国語の「名人」がたくさん現れています。名人がたくさん現れることは良いことです。また,オンラインでの実践報告が増えていることも歓迎すべきことです。しかし,オンラインではわからないところもあります。また,ネットの情報が常に正しいとは限りません。オンラインが盛んになればなるほど,実際に授業を見ることの重要性が高まっているように思います。

2022年11月2日(水)辺野古新基地「反対」でも「容認」でも,それぞれの考え方を尊重したいと思います。しかし,辺野古の問題は那覇市には関係ないとは思って欲しくありません。世界は繋がっています。沖縄県民は,辺野古の問題も日本全体で考えて欲しいと訴えてきました。にも拘わらず,那覇市の新市長は辺野古の問題には言及しません。「辺野古の問題は名護市に考えてもらう…」ということでしょうか。しかし,それはないでしょう。那覇市が困った時に,「それは那覇市の問題でしょう」と言われたらどんな気持ちでしょうか。「辺野古の問題は沖縄の問題でしょう」と言われて悔しい思いをしたことはないのでしょうか?

2022年6月4日 6月2日配信の教育新聞は「保護者の98%が学校教育で非認知能力を鍛える学びに期待」と伝えています。外国語教育においても「知識及び技能」「思考力,判断力,表現力」を支えるものは,やはり「主体的に学習に取り組む態度」だと思います。「言語学習は短距離走ではなくマラソン」とよく言われます。指導者は,児童生徒の「その時間」の意欲を高めるだけでなく,学年が進んで,学習者が自分の手を離れても,「粘り強さ」と「自己調整力」をもって学び続けられる授業展開を目指したいものです。行く手を阻むものはいろいろ予想されますが,先生方と一緒に授業づくりをしていきたいと思います。

2022年5月25日 本日(5/25)の沖縄タイムス。島田叡さんの映画が制作中のようです。島田さんは兵庫県出身。戦局が悪化した沖縄に官選知事として赴任しました。前任の知事や他の官吏が戦火を避けて沖縄を離れる中,島田さんは,最後まで沖縄に残り,戦後の沖縄県民の処遇を気にかけながら殉職したことで知られています。映画の完成・公開が待たれます。

2022年5月15日 沖縄は50年前の今日、日本に復帰しました。復帰前、父に連れられて沖縄最北端の辺戸岬を何度か訪れました。父は与論島を指して、「あれが祖国日本だ」と話していました。今日は、息子達を連れて辺戸岬に来ました。雨で与論島は見えません。復帰の日も大雨だったことを思い出しました。

2022年5月13日 NHK朝ドラ「ちむどんどん」のロケ地(旧 嘉陽小学校)です。今朝(13日)の放送で,暢子と正夫がここで「かけっこ」をしていました。ここは,私の姉が琉球大学(当時は本土復帰前でまだ国立になっていません)を卒業して初めて教壇に立った学校です。当時,私は隣の小学校の小学生で嘉陽小学校にはよく遊びに来ていました。運動場を走ってみようと思いましたが(しんけん?)止めました。

2022年5月8日 NHK朝ドラ「ちむどんどん」のロケ地です(沖縄県東村)。比嘉家と家の前を流れる清流は、時が止まっていました。

2022年5月1日 沖縄県立博物館・美術館には,滅多に足を運ぶことはありません。でも「復帰50年沖縄復帰前展」が開催されているので行ってみました。戦争で焦土と化した沖縄が祖国復帰を願い歩んだ27年間を見ることができます。個人的には、辛い思い出も蘇ってきました。辛いけど見ておくべき「展示会」だと思います。7月20日からは「沖縄、復帰後。展」が開催されるそうです。

2022年4月28日 かつて沖縄と鹿児島県の間には「国境」がありました。その国境付近で,本土と沖縄の人々が「祖国復帰」を求める海上集会を行っていました。私は教員である父の転勤にともない辺戸岬の近くの楚洲という集落で幼少期を過ごしました。「あれが,祖国,日本だ!」と与論島を指さして呟いていた父の姿が忘れられません。もちろん,あの時,みんなで歌っていた「沖縄を返せ」は今でも歌詞を見なくても歌えます。https://www.youtube.com/watch?v=kmigP1jacbY

2022年4月16日 4月14日の沖縄タイムスの記事によると,沖縄県内でも,いよいよ教員不足が深刻化してきているようです。記事によると,教員1人で通常の1.5倍の授業時間を受け持ったり,2クラスを同時に授業したり,管理職が授業をしたりする学校もあるようです。新しい学習指導要領も導入されたばかりで,小学校では教科担任制の導入など,授業のさらなる充実が求められています。教員の働き方改革も求められている中での(十分に予想された)教員不足。県レベル,市町村レベル,学校レベル,個人レベルでの努力では限界です。抜本的な改革が求められていると思います。

2022年4月15日 NHK朝ドラ「ちむどんどん」が今週からはじまりました。舞台は沖縄が本土へ復帰する1960年代の沖縄県北部の「やんばる」です。私が少年期を過ごした時期と場所が完全に一致しています。父や母,兄や姉たちと過ごした日々が昨日のことのように蘇ります。ドラマでは,子ども達が世話をしていた豚が突然いなくなり,食卓に豚料理が出されるシーンがありました。私は,友達が世話していたヤギを,泣きながら食べた記憶があります。今週末は,あの「やんばる」へ行ってみたいと思います。

2022年4月13日 2022年度の講義が本日からスタートしました。教育学部英語科が提供する「英語科実践研究」(選択科目)を担当します。「初等外国語教育法」(必修)などを履修し,さらに実践力を高めたいという学生のための科目です。実践(模擬授業)をとおして,授業を支える授業理論及び言語習得理論を学んでいって欲しいと願っています。

2022年3月8日 「戦争の反対語は平和ではなく対話」(暉峻淑子『対話する社会へ』)という言葉を聞いた時,本当にそうだと思いました。以来,教員になる学生達に「粘り強く対話することが大切」と伝えてきました。外国語を学ぶ意義もそこにあります。ウクライナの状況を世界中が固唾を飲んで見ています。「対話」によって戦争を回避するモデルとなって欲しいと思います。そうなれば,私たち教師も児童・生徒に「対話」の大切さを伝えることができると思います。

<これ以前のブログは年度別の「日々の記録」に掲載しています>

みなさまへ

私事で恐縮ですが,3月末で琉球大学を退職しました。公立中学校(附属中学校含む)・高等学校で15年間勤め,その後,沖縄国際大学で9年間,そして最後は琉球大学教育学部でした。琉球大学では16年間お世話になりました。その間,教育学部附属中学校校長,附属教育実践総合センター長,最後の2年間は副学部長を務めました。いずれも私の能力を超える職務でしたが,多くの先生かたに助けていただき,何とか職務を遂行することができました。助けて頂いた先生方には,ただただ感謝するばかりです。

退職にあたっては琉球大学名誉教授の称号を頂きました。微力ではありましたが琉球大学での教育・研究・地域貢献が認められたような気がして大変うれしく感じました。

4月からは教育学部の客員教授として8コマの講義を担当します。また,放送大学沖縄学習センターの客員教授としても週1回のペースで講義(のようなもの)を担当します。附属小学校の先生方との勉強会や公立学校の先生方との授業研究会なども,お邪魔にならない範囲で続けていきたいと考えています。

大学のメールアドレスは継続して使っています。koshiro@edu.u-ryukyu.ac.jp でお願いします。ありがとうございました。

このWeb Pageを訪問してくださりありがとうございます。

10年以上にわたって作成してきたWeb Pageが2018年の2月28日に突然サービスが停止してしまい,全てのデータが失われてしまいました。その時のショックはとても大きく,2週間ぐらいは落ち込んでいました。

再びホームページを立ち上げる気力はほとんど残っていませんでしたが,学生や元学生達や友人の勧めもあり,7月1日をもって再開することにしました。たいした記事は書いていないのですが,学生や友人たちが見ていてくれるのは本当にありがたいと思いました。一部バックアップをとっていた記事をアップロードしつつ,充実したウェッブページを作りたいと思っています。

2009年4月1日より2012年3月31日まで琉球大学教育学部附属中学校長を併任させていただきました。また,2012年4月1日から2016年3月31日までは教育学部附属教育実践総合センター長を併任させていただきました。その間は附属中学校の職員のみなさま,保護者のみなさま,そして多くの方々にお世話になりました。2017年度は琉球大学教授職員会の会長を務めました。初めての団体交渉も経験しました。頼りない会長でしたが,組合員のみなさまにはお世話になりました。

2018年度からは図らずも教育学部副学部長に就任しました。力不足は重々承知しています。実力の150%ぐらい発揮して職責を果たしていきたいと思っています。

このウエッブページでは,主に私の講義に関する情報や,英語教育に関する私の考え方などを発信していきたいと思っております。読んでいただき,感想などがありましたら気軽にメールしてください。お願いします。

メールアドレスは: koshiro@edu.u-ryukyu.ac.jp